目录

什么是 MCP?

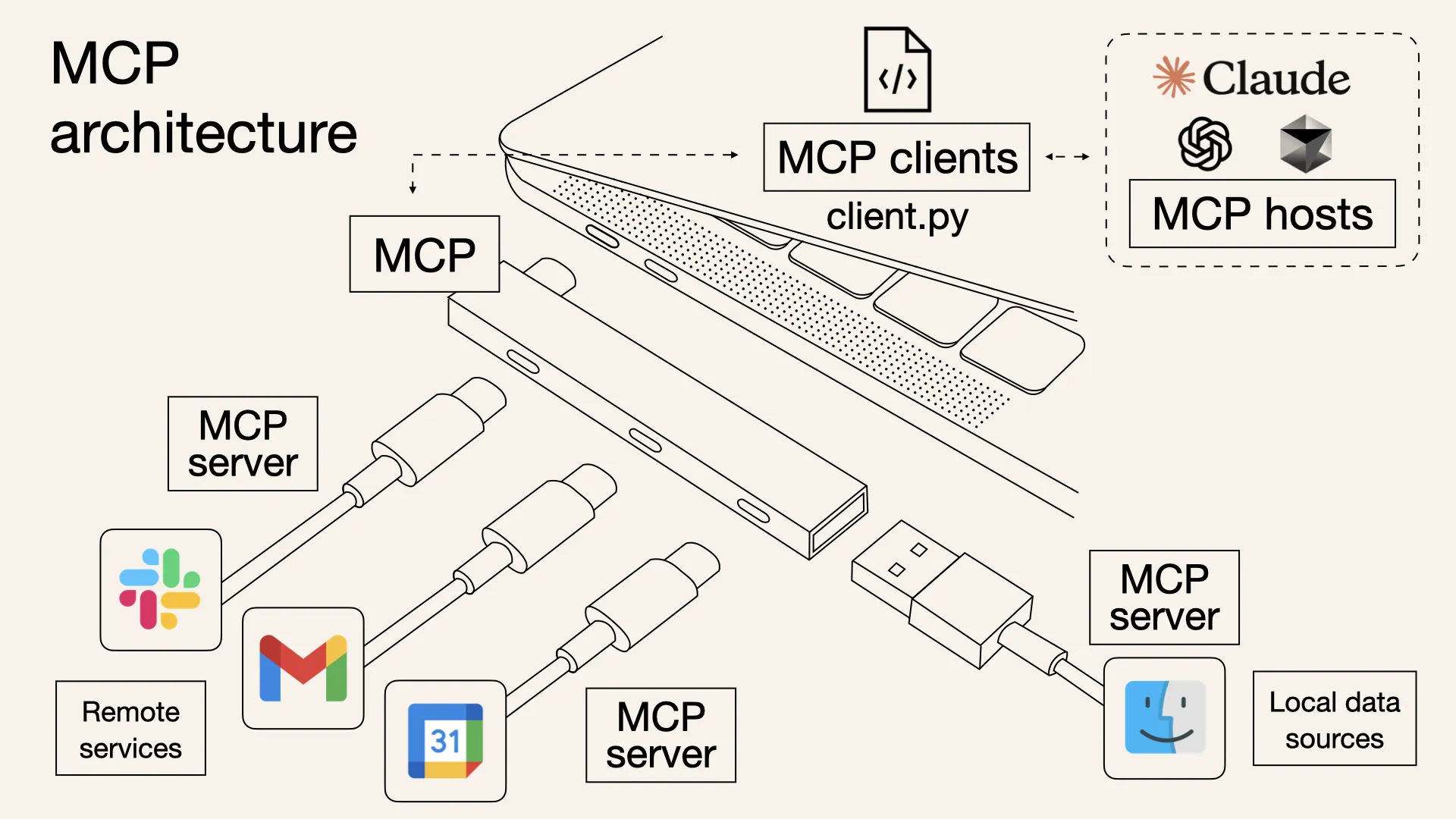

MCP(Model Context Protocol) 是一种面向大型语言模型(LLM)的新型连接协议,旨在为 AI 应用提供统一的方式来访问多种工具、数据源和服务。它就像给 AI 系统安装了一个 “USB-C 接口”,让不同的功能模块能通过一个标准化的管道无缝协作,实现更智能、更灵活的应用。技术上理解其实还是API这一套。

注释:

- 这里将 MCP 类比于“USB-C 接口”,意在说明其标准化的价值。就像如今许多电子设备都采用 USB-C 接口来提高兼容性和简化连接,MCP 也在做同样的事情,但对象是 AI 工具和数据源。

MCP 为什么比传统 API 更胜一筹?

在传统的应用开发中,如果需要连接不同的 API(如日历、邮件、数据库等),往往要分别进行多次集成,编写不同的代码,处理各自的鉴权、错误处理和文档。这不仅开发周期长,而且后期维护成本也很高。

MCP 提出的解决方案:

- 单一协议:MCP 提供了一个标准化的“接口”,开发者在初次集成后,即可通过同一个协议访问多个工具或服务。

- 动态发现:一旦连接了 MCP,AI 模型能够动态地发现并与可用工具交互,而不需要对每个工具进行硬编码配置。

- 双向通信:和大部分“一次性请求-响应”的传统 API 不同,MCP 支持持续的双向通信——实现类似 WebSocket 那样的实时交互。

注释:

- 传统 API 类似于独立的门锁,每扇门都有自己的钥匙;MCP 则是一把万能钥匙。

谁在推动 MCP?

MCP 由 Anthropic 最初提出,旨在让其 AI 模型(如 Claude)能够更加方便地访问外部工具或数据。目前 MCP 已经开放,更多公司和开发者也在对这一协议予以支持,形成了潜在的行业标准。

核心特性对比:MCP vs. 传统 API

| 特性 | MCP | 传统 API |

|---|---|---|

| 集成成本 | 一次标准化集成 | 每个 API 都需单独适配 |

| 实时双向通信 | ✅ 支持 | ❌ 大多不支持 |

| 动态发现及扩展 | ✅ 灵活 | ❌ 需额外开发 |

| 可扩展性 | 简单,像“插拔式” | 多数情况下需额外配置 |

| 安全与访问控制 | 标准化管理 | 随各 API而异 |

双向通信有何好处?

MCP 提供的全双工通信类似于 WebSocket,实现了“实时拉取&触发”:

- 拉取数据:AI 模型可以主动向服务器请求最新上下文(如读取数据库或日历信息)。

- 触发动作:AI 可直接向服务器发出指令(如创建日程、发送邮件),无需进行额外的全新接口开发。

应用场景:

- 行程规划:通过 MCP,AI 模型可同时访问日历、航班、酒店等服务,实现自动预订和通知。

- 智能 IDE:让开发工具一次性连入 MCP,就可与文件系统、版本控制、文档库等实时交互。

- 复杂数据分析:无需反复切换或调用多个 API,统一的 MCP 管道可访问多数据源并触发自动化分析及可视化。

MCP 的基本架构:简明示例

在 MCP 的客户端-服务器模型中:

- MCP 主机/Host:如 AI 驱动的桌面应用或编程工具,需要获取外部数据或执行操作。

- MCP 客户端/Client:负责与 MCP 服务器建立稳定的“一对一”连接。

- MCP 服务器/Server:提供特定功能,连接到本地或远程的数据源;它对外暴露符合 MCP 协议的接口。

- 本地或远程数据源:如文件系统、数据库、CRM、邮箱等。

整体就像在各环节之间“架了一座桥”,让 AI 能够在需要时随时读写数据并触发操作,而 MCP 本身并不处理业务逻辑,只负责传递与路由。

- MCP 服务器轻量灵活,一个服务可以对应一个功能模块,比如“短信发送模块”、“Slack 集成模块”等。

实际使用 MCP 的场景举例

- 行程规划助手

- 传统方式:需为每项功能集成不同 API,如日程管理、机票、酒店、邮箱。

- MCP 方式:AI 只需对接 MCP,在统一协议下自动访问相关服务。

- 智能编程 IDE

- 传统方式:需对接文件系统、Git、各类包管理工具,且每个都要单独配置。

- MCP 方式:在 IDE 里引入 MCP,一次性连入多个资源,实现代码联想、项目管理、自动化等。

- 复合数据分析平台

- 传统方式:针对不同数据库和可视化工具编写多条连接逻辑。

- MCP 方式:借助 MCP 服务器自动“发现”可用数据源并执行相应操作,如查询、生成图表、发送报告。

MCP 的优势与不足

优势

- 开发简化:一次编写,随处集成,降低后期维护成本。

- 灵活性:可轻松替换或增加 AI 模型与服务,无需大规模修改现有系统。

- 实时性:持续保持连接,数据更新与交互均在第一时间完成。

- 安全与合规:提供统一的身份验证与访问控制,便于审计与风控。

- 可扩展:随着 AI 场景增多,只需新增相应 MCP 服务器即可。

可能的不足

- 如果场景高度确定且要求极强的可控性,传统 API(更细粒度的调用接口)或许能减少不必要的复杂度。

- 当对性能或时延有极高要求,MCP 的通用性可能会带来一定开销,需要权衡选择。

如何快速上手 MCP?

- 明确所需能力:列清楚要对接的工具或数据源。

- 遵循 MCP 协议规范:按照官方文档实现 MCP 的接口层。

- 选择传输方式:可基于本地

stdin/stdout或远程WebSockets等进行通信。 - 配置服务器资源:开发或接入已有的 MCP 服务器,完成对外部数据/服务的封装。

- 搭建客户端:与 MCP 服务器建立安全连接并持续通讯。

总结

MCP(Model Context Protocol) 打破了传统 API 各自为政的局面,为 AI 与外部工具和数据源之间提供了统一高效的通信标准。它让开发者可以“写一次、用多次”,在提升可扩展性、实时性和可维护性的同时,也为各类 AI 应用打开了更多想象空间。

未来,随着更多厂商和社群的加入,MCP 或将成为AI 时代的“USB-C”标准,帮助企业与个人快速构建高度智能化、上下文丰富的应用场景。

本文作者:技术老小子

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!