作为C#开发者,你是否经常遇到需要展示层次化数据的场景?比如文件目录结构、部门组织架构、产品分类体系...传统的列表展示方式显然无法满足需求。这时候,TreeView控件就是你的救星!

今天这篇文章将彻底解决你在使用TreeView控件时遇到的所有痛点,从基础操作到高级应用,从常见bug到性能优化,让你一次性掌握TreeView的核心技能。

🎯 为什么TreeView控件如此重要?

在企业级应用开发中,数据的层次化展示是刚需:

- 文件管理系统:需要展示文件夹和文件的树形结构

- 权限管理模块:组织架构的层级关系展示

- 产品分类系统:多级分类的可视化管理

- 导航菜单:复杂系统的功能模块导航

如果没有TreeView,你可能需要写大量复杂的递归逻辑和UI布局代码。而TreeView控件,一个组件就能搞定所有需求!

🔥 核心属性详解:掌握这些就成功一半

📊 必知的6大核心属性

C#// 1. Nodes:树的根节点集合(算是起点)

TreeView treeView = new TreeView();

TreeNodeCollection rootNodes = treeView.Nodes;

// 2. SelectedNode:获取当前选中节点

TreeNode selectedNode = treeView.SelectedNode;

// 3. CheckBoxes:显示复选框

treeView.CheckBoxes = true;

// 4. LabelEdit:允许编辑节点文本

treeView.LabelEdit = true;

// 5. ShowLines:显示连接线

treeView.ShowLines = true;

// 6. ImageList:节点图标支持

treeView.ImageList = myImageList;

⚠️ 新手常踩的坑:很多人忽略了ShowLines属性,导致树形结构看起来层次不清晰!

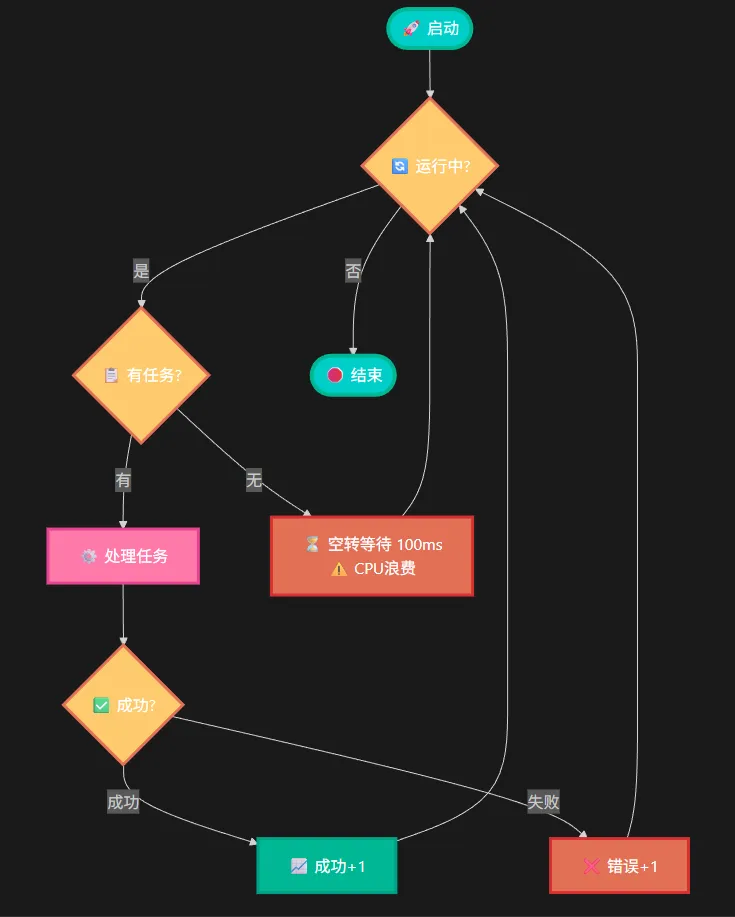

系统中有大量异步任务需要处理,用传统的ConcurrentQueue<T> + 轮询方案,CPU空转严重,内存占用高,响应延迟让人抓狂。每次看到任务管理器中飙升的CPU使用率,心里都在滴血💔

作为.NET开发者,我们都知道任务队列是后端系统的心脏。一个高效的任务处理机制,能让系统性能提升数倍。今天就来揭秘如何用C#构建一个真正高效的任务处理器,让你的应用告别性能瓶颈!

🔍 传统方案的三大痛点

⚡ 痛点一:CPU空转浪费

传统的轮询方式就像一个不停转圈的陀螺,即使没有任务也要不断检查队列状态。这种"勤劳"的代价是CPU资源的严重浪费。

🐌 痛点二:响应延迟

100ms的轮询间隔看似很短,但在高并发场景下,这个延迟会被无限放大,直接影响用户体验。

📈 痛点三:扩展性差

单线程处理限制了并发能力,面对突发流量时,系统很容易成为性能瓶颈。

🛠️ 解决方案:WinForm可视化任务处理器

今天我们不讲理论,直接上手撸代码! 我将带你构建一个完整的WinForm任务处理器,让你直观看到传统方案的问题所在。

🎯 核心设计思路

- 可视化监控:实时显示队列状态、处理进度、CPU使用率

- 异常处理:模拟真实场景的错误恢复机制

- 优雅停机:确保任务处理的安全性

💻 实战代码:打造你的任务处理器

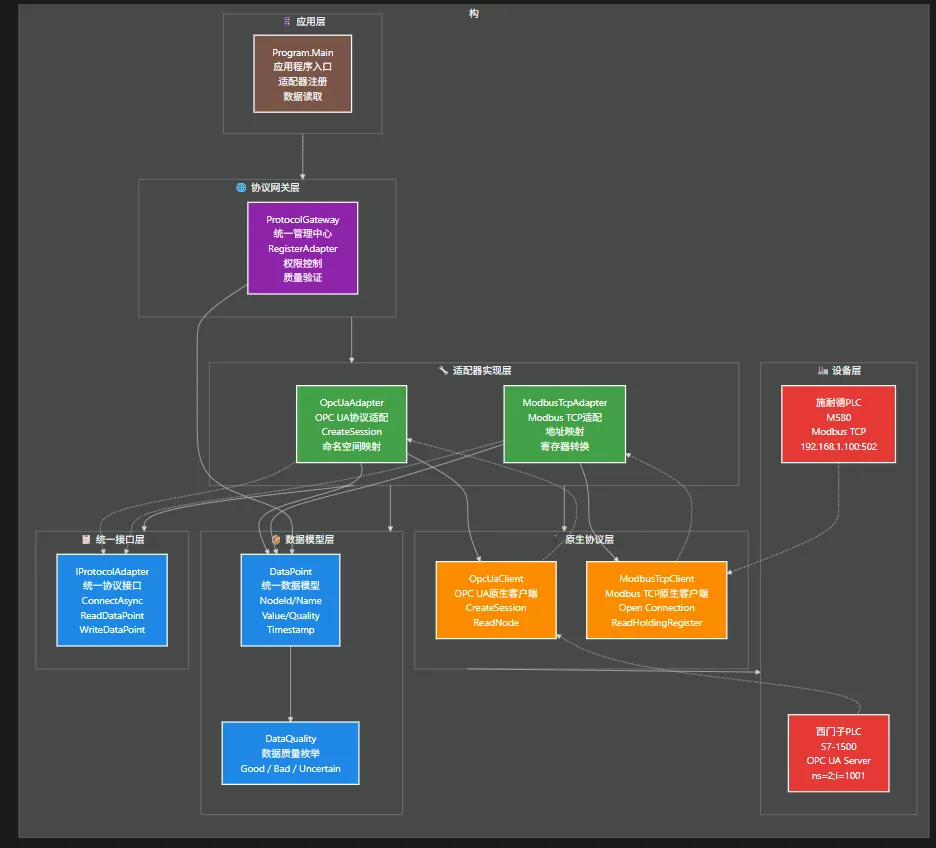

在工业自动化领域摸爬滚打多年的你,是否遇到过这样的头疼问题:车间里有西门子的PLC用OPC UA协议,施耐德的设备走Modbus TCP,还有些老设备只支持串口通信?每种协议都要写一套代码,维护起来简直是噩梦!

今天就来聊聊如何用C#的适配器模式,让你一套代码搞定所有工业协议。 这不是纸上谈兵,而是在实际项目中验证过的解决方案,能帮你从"协议地狱"中解脱出来。

文章将为你揭秘:如何设计统一的协议网关、实现设备权限隔离,以及保证数据质量的核心技巧。学会这套方法,以后再也不用为新设备接入而加班了!

🔍 工业协议接入的三大痛点

😤 痛点一:协议繁多,代码重复

车间设备来自不同厂商,每家都有自己的"方言":

- 西门子:OPC UA协议,节点访问方式复杂

- 施耐德:Modbus TCP,需要地址映射

- 老设备:串口通信,数据格式各异

每种协议都要单独开发,代码重复度高达80%以上!

😵 痛点二:维护困难,扩展性差

- 新增设备需要重写大量代码

- 协议逻辑散落在各个模块

- 数据质量检查不统一

- 权限控制各自为政

😱 痛点三:数据质量难保证

- 不同协议的错误处理机制不同

- 数据时效性检查缺失

- 命名空间管理混乱

- 权限控制不够细粒度

🚀 适配器模式:一招制敌的解决方案

适配器模式就像工业现场的"万能转换器",让不同接口的设备都能插到同一个插座上。核心思想是:定义统一接口,各种协议通过适配器转换。

🎯 设计核心:四层架构

- 统一接口层:定义标准化的设备操作规范

- 适配器层:各协议的转换适配逻辑

- 网关管理层:统一的连接、权限、质量控制,重点在这里

- 原生协议层:各厂商的SDK和驱动

业务流程图

你是否经常看到资深同事写出的代码简洁优雅,而自己的代码却显得冗长笨拙?其实,高手和新手之间的差距,往往就在于对语言特性的深度掌握。

今天我要分享10个C#中的"隐藏"关键词,这些都是资深开发者日常使用,但初级程序员却很少接触的强大特性。掌握它们,让你的代码立刻提升一个档次!

🎯 问题分析:为什么初级开发者不知道这些关键词?

很多开发者在学习C#时,往往只关注基础语法(if/else、for循环、class定义等),而忽略了这些高级特性。原因主要有:

- 教程覆盖不全:大部分入门教程不会深入讲解这些特性

- 实际应用场景有限:初级项目中很少遇到需要优化的场景

- 缺乏代码审查:没有资深同事指导,很难接触到最佳实践

但是,这些关键词恰恰是区分代码质量的重要标志!

💡 10个必知的隐藏关键词

1️⃣ nameof - 编译时字符串获取

常见痛点:硬编码属性名,重构时容易出错

C#// ❌ 初级写法 - 硬编码字符串

public void ValidateUser(User user)

{

if (string.IsNullOrEmpty(user.FirstName))

throw new ArgumentException("FirstName cannot be empty");

}

// ✅ 资深写法 - 使用nameof

public void ValidateUser(User user)

{

if (string.IsNullOrEmpty(user.FirstName))

throw new ArgumentException($"{nameof(user.FirstName)} cannot be empty");

}

关键优势:编译时检查,重构安全,代码更易维护,实际业务中偶而可以用到。

2️⃣ default - 智能默认值

常见痛点:泛型方法中需要返回类型默认值时的冗余写法

C#// ❌ 初级写法

public T GetValueOrDefault<T>(Dictionary<string, T> dict, string key)

{

return dict.ContainsKey(key) ? dict[key] : default(T);

}

// ✅ 资深写法 (C# 7.1+)

public T GetValueOrDefault<T>(Dictionary<string, T> dict, string key)

{

return dict.ContainsKey(key) ? dict[key] : default;

}

这个我用的还算比较多的了。

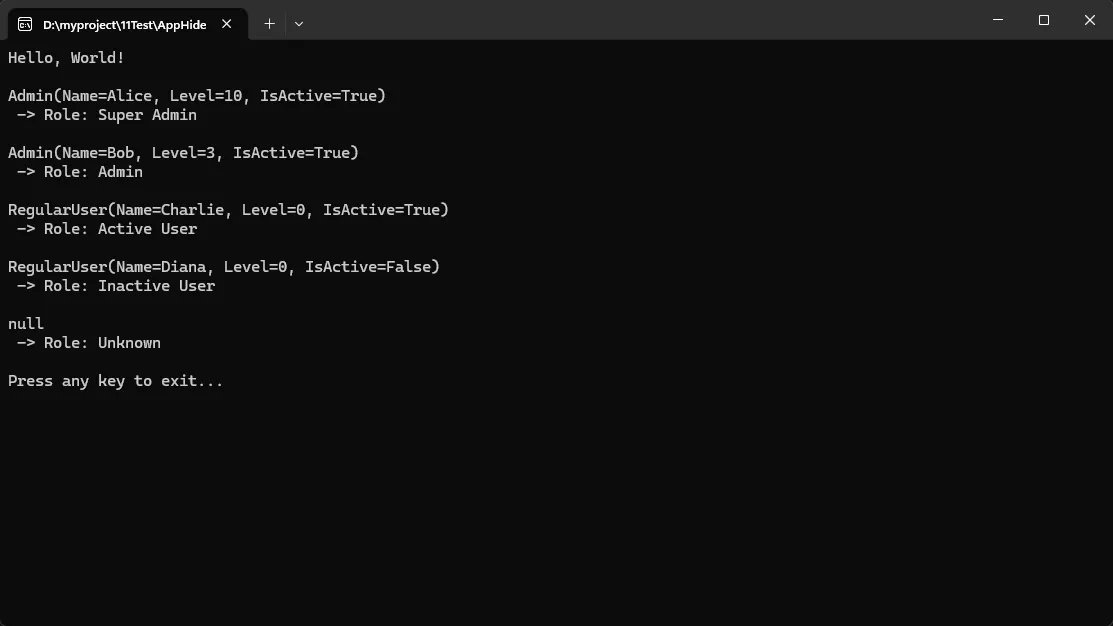

3️⃣ when - 条件模式匹配

常见痛点:复杂的条件判断导致代码可读性差

C#// ❌ 初级写法 - 嵌套if语句

public string GetUserRole(User user)

{

if (user is Admin)

{

var admin = (Admin)user;

if (admin.Level > 5)

return "Super Admin";

else

return "Admin";

}

else if (user is RegularUser)

{

return "User";

}

return "Unknown";

}

C#using System;

namespace AppHideKey

{

// 基类:User

public abstract class User

{

public string Name { get; init; }

public int Level { get; init; } // 某些用户(如 Admin)使用 Level 字段

public bool IsActive { get; init; } // RegularUser 会参考此字段

protected User(string name, int level = 0, bool isActive = true)

{

Name = name;

Level = level;

IsActive = isActive;

}

public override string ToString() =>

$"{GetType().Name}(Name={Name}, Level={Level}, IsActive={IsActive})";

}

// 管理员子类

public class Admin : User

{

public Admin(string name, int level) : base(name, level, isActive: true) { }

}

// 普通用户子类

public class RegularUser : User

{

public RegularUser(string name, bool isActive) : base(name, level: 0, isActive: isActive) { }

}

internal class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Hello, World!");

Console.WriteLine();

var users = new User[]

{

new Admin("Alice", level: 10),

new Admin("Bob", level: 3),

new RegularUser("Charlie", isActive: true),

new RegularUser("Diana", isActive: false),

null // 测试空引用匹配

};

var program = new Program();

foreach (var u in users)

{

// 打印对象并调用 GetUserRole

Console.WriteLine(u?.ToString() ?? "null");

Console.WriteLine(" -> Role: " + program.GetUserRole(u));

Console.WriteLine();

}

// 等待按键(在某些环境中用于暂停)

Console.WriteLine("Press any key to exit...");

Console.ReadKey();

}

// ✅ 资深写法 - when子句 & 模式匹配

public string GetUserRole(User user) => user switch

{

Admin { Level: > 5 } => "Super Admin",

Admin => "Admin",

RegularUser when user != null && user.IsActive => "Active User",

RegularUser => "Inactive User",

_ => "Unknown"

};

}

}

你是否在多线程开发中遇到过这样的问题:明明做了100万次计数,结果却少了几千个? 或者为了保证线程安全而使用了太多lock,导致程序性能大幅下降?

在高并发场景下,传统的锁机制往往成为性能瓶颈,而竞态条件又让程序行为变得不可预测。今天我们来深入探讨.NET中的Interlocked类——一个被低估但极其强大的无锁线程安全解决方案。

掌握Interlocked,让你的多线程程序既安全又高效!

🔥 问题分析:多线程编程的痛点

竞态条件的陷阱

在多线程环境中,当多个线程同时访问共享变量时,就会出现竞态条件:

C#// 危险的计数器实现

public class UnsafeCounter

{

private static int _counter = 0;

public static void Increment()

{

// 这里存在竞态条件!

_counter++; // 读取->增加->写回

}

}

问题所在:_counter++看似简单,实际包含读取、增加、写回三个步骤,多线程同时执行时会相互覆盖。

传统锁的性能代价

使用lock虽然能解决线程安全问题,但也带来了额外开销:

C#// 性能较差的同步方案

public class LockedCounter

{

private static int _counter = 0;

private static readonly object _lock = new object();

public static void Increment()

{

lock (_lock) // 每次都要获取锁,性能开销大

{

_counter++;

}

}

}